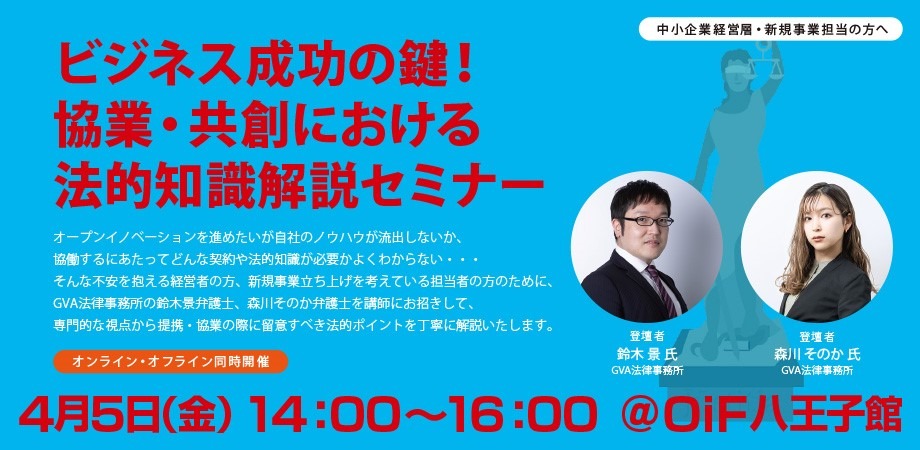

オープンイノベーションフィールド多摩 八王子館(以下、OiF八王子館)にて、GVA法律事務所からお二人の弁護士をお招きして、法的な観点から協業・共創に向けた知識を解説いただくセミナーを開催しました。このセミナーに期待する部分として、日ごろ接点を持つ機会があまりない弁護士の方と講義や質疑応答を通して、参加者が今後のオープンイノベーション実現に向けた不安や心配を取り除くお手伝いがありました。

講師のお二人が所属される事務所は、スタートアップ企業や成長したスタートアップ企業などを対象とした一般企業法務が業務の中心なので、今回のテーマはまさに専門領域であり日々実践を重ねられている内容になります。

プログラムは、

1、 他社と協業・競争する目的

2、 他社との協業の全体図

3、 業務委託契約

4、 業務提携に関する契約

5、 シチュエーション別 契約上の留意点

6、 提携契約の進め方

7、 自社の事業を守る際の法的留意点

8、 秘密保持契約(NDA)

9、 おわりに・質疑応答

の順に進行しました。

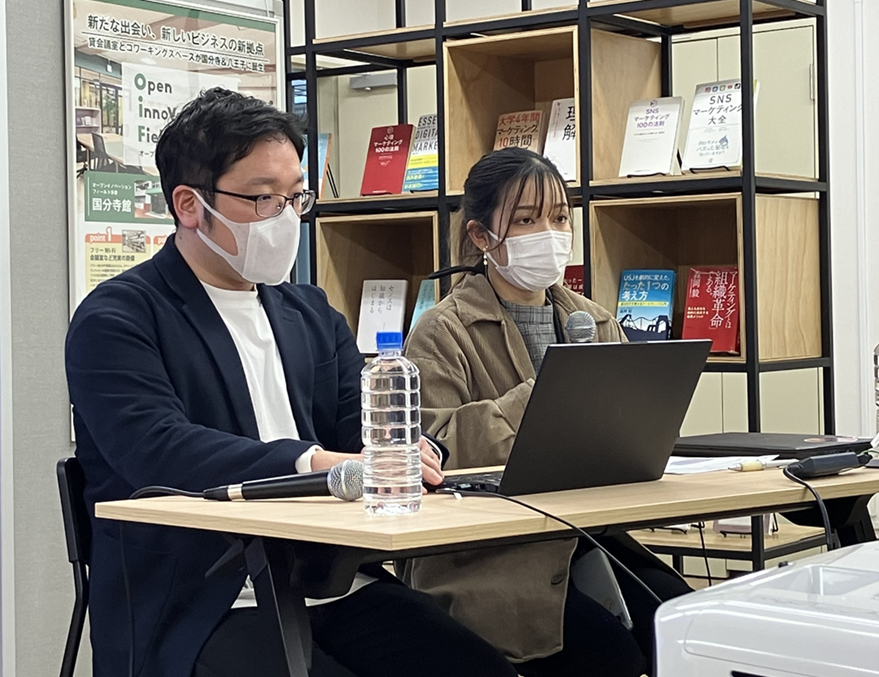

講義では、冒頭に「他者(社)と協業する(攻め)」と「自社の事業を守る(守り)」の2つの視点を持って進めることを留意点として伝えられました。

以下が、レポーターが感じたこの講義のポイントです。

****************************************

自社にない経営資源や人材資源がある場合、協業・共創による解決策は、経営資源を獲得したり人材資源を借り受けることで、自社が持ち合わせていない領域や抱えている課題に向き合える。

他社と協業する全体図を俯瞰してみると、そこには「法的留意点」なるワードが出現して避けられない部分である。

概ね「委託型」と「提携型」に区分け出来る。いずれも共通で、「価値提供」が前提である。委託型は価値提供が、A社からB社へ一方通行なのに比べ、提携型はA社・B社が双方向で動いて行く。

「提携型」は更にいくつかに分岐する。そのうち3つを紹介しながら、他社と協業する際のメリットとデメリットをまとめる。

「業務提携」関係解消が容易い・外部環境の変化に合わせて柔軟に動ける。しかし結びつき自体は弱い。欧米型のドライな思考の経営者ならば使いやすいのではないか。

「資本業務提携」資本の数値によって結びつきが強くなり、競合他社よりも有利にはたらく。

結びつきが強くなるので撤退が難しくなる関係性の解消も難しい側面がある。

「ジョイントベンチャー」双方が相応の資金・人的リソースを出し合うのでロケットスタートを切る事が可能である。その反面で組成のために決めなければならない事項が非常に多く複雑なステップを踏んで行かなくてはならない。

「提携契約の進め方」のパートでは、タームシート(契約書の設計図)の活用について学んだ。使い方は、契約書で定めるべき主な規定を箇条書きで記入していき、その中で双方の思惑を調整していく。タームシートによって概ね合意が出来たら、その内容を反映させた契約書を作成して具体的な契約文言で最終調整を行う。

「自社の事業を守る」という点では、秘密保持契約 NDA(NON-DISCLOSUREーAGREEMENT)について学んだ。目的としては、自社の経営情報や技術情報、顧客情報などを他社に開示する際、自社の情報の第三者への漏洩や不正利用を防ぐためにNDAを締結する。NDAは他社に情報を開示して自社のビジネスを推進する際に、資産や利益を守る上で欠かせないものである。

NDAの電子契約のメリットも学んだ。様々な契約書の中でもNDAは、締結頻度が高く、早期に締結する必要がある場合が相応にある。それゆえ、メリットとしてスピーディーに契約が締結しやすい点、閲覧や管理がしやすい・コスト削減につながる点などがある。

****************************************

法的な面に焦点は当てたセミナーは、今回が初めてでしたが、専門的な内容を弁護士のお二方から、整理された情報を丁寧に解説いただき、吸収できることも多かったです。質疑応答や講義後の座談会でも参加者からの質問にお二方は優しく答えられていました。

今後も、OiF八王子館では、強い上昇志向を持ち合わせた方に向けて、有意義な場と時間を提供して参りますので、ご期待下さい。

鈴木 景 氏

スタートアップから大手上場企業まで、新規事業開発支援、契約書作成レビュー支援、株式による資金調達、M&AやIPOによるExitの支援など幅広く対応。

森川 そのか 氏

AI・データチームに所属し、主に生成系AI分野を担当。その他知的財産法をはじめ、スタートアップ企業法務全般にも広く対応。