はじめに

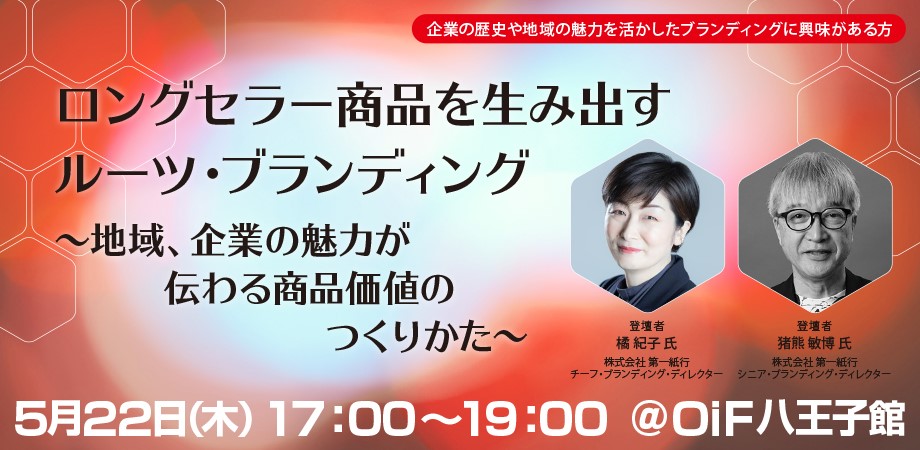

2025年5月22日、「ロングセラー商品を生み出すルーツ・ブランディング」というセミナーを当施設で開催いたしました。講師を務めた株式会社第一紙行 ブランディング事業部 チーフ・ブランディング・ディレクター 橘紀子氏と、同事業部 シニア・ブランディング・ディレクター 猪熊俊博氏をお招きし、地域資源を活かしたブランド構築の本質を解説し、中小企業の新規事業担当者やPR担当者が明日から実践できるノウハウを紹介いただきました。

1.自己紹介・事業紹介

株式会社第一紙行は京都本社を拠点に東京・名古屋・仙台・福岡の5拠点から、全国の飲食メーカーを支援しています。「日本の食と地域の高付加価値化をサポートする」というミッションに掲げ、ブランディング戦略の構築、パッケージデザイン、webプロモーションといったメニューをワンストップで行っていることが強みです。

チーフ・ブランディング・ディレクターである橘氏は、富山県出身、全国各地の職人や企業の想いをヒアリングし、パッケージ・エディトリアル・Webサイトへとブランドコミュニケーションをつなげるディレクションを得意としています。

猪熊氏は2003年入社。アパレルから現代美術、飲食まで幅広い業界で広報宣伝やマーケティング、ブランディングを30年以上経験し、株式会社第一紙行ではデータ解析を通じてブランドの“根っこ”を言語化するメソッドを構築しています。

2.ルーツ・ブランディングとは

「ルーツ・ブランディング」とは、企業や商品の“根っこ”──創業者の想い、企業沿革、地域・風土、ものづくりの技術──を徹底的に掘り起こし、その本質をストーリー化して顧客に届けるマーケティング手法です。ロングセラーを実現するには、機能的スペックではなく「共感」「愛着」「ファン」といった情緒的な価値を醸成していくことが必要です。

“根っこ”を掘り起こす為の方法と、商品にどのように導入するのか、「調べる」「磨く」「魅せる」という大きく3つの要素を事例と絡めながらご紹介していきます。

3.ブランディングの実績・事例

モデルケースの生産者である餅菓子メーカーを事例に、どういう手順でストーリーが伝わる商品になるのかをお伝えしていきます。

餅菓子メーカーの背景・課題

- 450年の歴史がある伊勢の銘菓。伝統的な製法で、主に生餅菓子を提供している

- 地域認知はあるお土産だが、生餅であることもあり、日持ちがしない

- 伝統を守るべきか、事業拡大のために製法を変えるべきかが課題

1. 調べる(調査・取材)

• 郷土資料の調査

その企業の歴史や重要な軸を言語化するために、大量の文献を調べています。地元図書館や国立図書館を活用し、郷土資料や古文書を用いて、企業が歩んできた歴史を徹底的に調査します。

• フィールドワーク+ビジュアル化

実際に現地を歩き回り、カメラマンとともに写真を撮影しています。必要によっては当時の風景をイラストにすることも、言葉だけでは伝わりにくい情景をビジュアルで補完することで、購買者に価値をわかりやすく伝えることができます。

• キーワード抽出・マインドマップ化

膨大な証言や史料から共通項を抽出、マインドマップで整理することで、“その企業ならでは”の価値要素を明確化しました。

2. 磨く(価値の研磨)

• DNA(根っこ)の言語化

発掘した想い・歴史・風土を「ミッション」「ビジョン」「バリュー」に再定義します。たとえば「創業の精神」を企業理念に落とし込み、全社共有の行動指針として策定します。

• ブランドコンセプト設計

「不易流行」の考え方を軸に、普遍的な本質(不易)と新しい表現(流行)を掛け合わせたメッセージを確立しました。コーポレートロゴやタグラインに反映させることで、一貫性のある世界観を具現化しました。

• 社員ワークショップ

社内ワークを通じて、各部署の現場責任者や若手メンバーにも企業がこれまで作ってきたストーリーを体感してもらう仕組みを導入しました。

3. 魅せる(体験設計・発信)

• お店のHPでの発信

根っこ──たとえば「450年の歴史」といった価値──を示すビジュアルとテキストをHPに配置しました。

会社がある地域の風景をイラスト化し、伊勢の地域に長く根を下ろし、地域の方々に親しまれていきた歴史を一目でわかるように工夫しました。

トップページはあえてシンプルな情報でとどめつつ、企業が歩んできた歴史などの詳細はNoteで別途提供するなど、多層に楽しむことができる構造としました。

4.ワークショップパート:自社“根っこ”から現在の事業への紐づけ

セミナーで学んだ4つのフレームワークを実践するワークショップパートでは、参加者が自社の“根っこ”を起点に、現在の事業活動へとつなげる演習を行いました。以下では、当日の進行と参加者の発表内容をご紹介します。

1. ワークの概要

まず講師のお二人から、ワークシートの使い方と目的が説明されました。ワークシートは左下に「ご自身の想い」「経営者の想い」「企業の歴史」「創業の精神」「地域・風土」「ものづくり」の6カテゴリーが配置されています。

まず、自社の“根っこ”に当たる要素を1つ選び、事例としてスライドにあった餅菓子メーカーの「450年の歴史」や「無農薬栽培のこだわり」を参考に、具体的事実と想いを文章化しました。

2. 参加者の発表事例

ワーク開始後、最初の発表者からワークで言語化した内容を発表いただきました。

家業である酒屋を起点に、高尾地域の魅力を活かした商品の開発や販売に繋げていきたいという思いを伺うことができました。

発表者A社(酒小売業)の事例

• 抽出した根っこ:創業者である両親の想い

酒屋育ちで、「八王子で家業を守りたい」と考えている。

• 現在の事業:現在は酒屋を一度閉め、移転を目指している。

改めて、「地域の魅力を伝えるお土産屋」を立ち上げたい

高尾地域の物語や地域の魅力を活かした日本酒ラベルのリデザインや、地域特産品を厳選したお土産を企画・販売していきたい。

まとめ

橘氏と猪熊氏の具体的な支援事例ともに、商品の魅力を深化させるための視点―「調べる」「磨く」「魅せる」―を学びました。今回の大きなポイントを簡単にまとめます。

1. 調べることで、自社や地域の歴史・想い・技術といった“根っこ”を徹底的に発掘し、マインドマップやフィールドワークで可視化します。

2. 磨く段階では、発掘したルーツやワードをマップとして、整理し、重要なキーワードを絞っていきます。

3. 魅せるパートでは、パッケージや、HP制作、記事発信など、多層的に設計し、顧客に「共感」「愛着」「ファン」を生む仕掛けづくりを学びました。

当イベントで得られた知識を参考に、自社商品のルーツを探り、新たな商品開発や商品のリブランディングに向けた一歩を踏み出していただければと思います。

今回の学びが、皆様の事業展開における新たな可能性を見つけるきっかけとなれば幸いです。

橘 紀子氏

株式会社第一紙行 ブランディング事業部

チーフ・ブランディング・ディレクター

■経歴

2001年4月第一紙行入社。日本各地の老舗や地域企業の経営者、様々な分野の職人、アーティスト数百人の根っこを徹底調査し、それを基に物語を紡いでブランド・コミュニケーションにつなげてきた。

社内のブランディング実績をまとめた書籍プロジェクトをけん引し、2024年9月『地域と企業の未来を紡ぐルーツ・ブランディング』を上梓。

商品・事業・企業の根っこを価値につなげる提案を行っている。

猪熊俊博 氏

株式会社第一紙行ブランディング事業部

シニア・ブランディング・ディレクター

■経歴

アパレルメーカーでファッションブランド事業経験後、ワコールに転職。

企画デザイン事業、インテリア事業、複合文化施設スパイラル(アート関連、飲食、広報)を経て、広報・宣伝部の責任者(執行役員)を10年。未来事業推進室長を歴任。2023年3月同社退職。

2023年4月より第一紙行に参加。これまでの知見を生かし、ブランディングと事業経営を結びつける提案を行っている。

今後もオープンイノベーションフィールド多摩 八王子館では多摩地域の中小企業の皆様にとって有益な情報を届けてまいりますので、足をお運びください。