はじめに

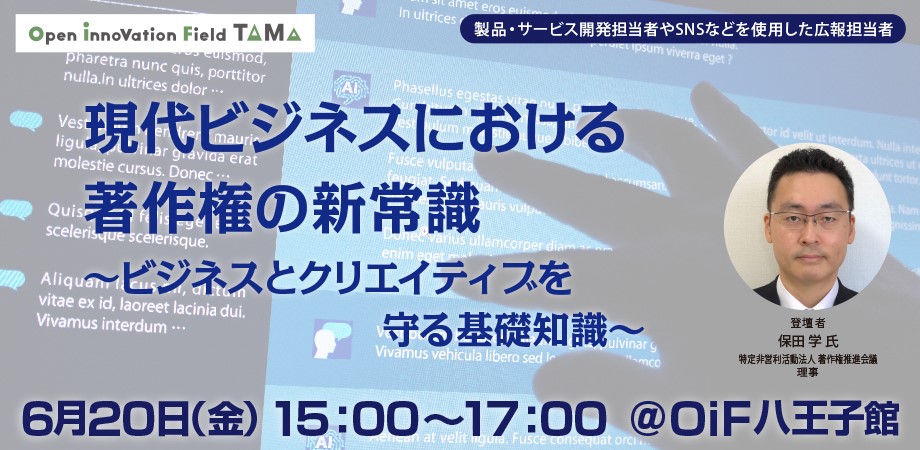

6月20日(金)に八王子館でセミナー「現代ビジネスにおける著作権の新常識 ~ビジネスとクリエイティブを守る基礎知識~」を開催いたしました。

SNSや生成AIの急速な発展により、今では誰でも簡単に情報の発信ができるようになり、それにともなって著作権の知識の重要性が増しています。

本セミナーでは、特定非営利活動法人「著作権推進会議」理事・行政書士の保田氏をお迎えし、著作権の基礎知識とともに、時代の変化の中で、今後、中小企業がどのように著作権の問題に対応していけばよいのか、具体例を交えてながら解説いただきました。

1. 著作権の基礎知識

まずは、「自社のマスコットキャラを作った時に、今後のトラブル回避のためにしておくべきことは何か?」という想定事例をとおして、知的財産権という考え方についてイメージをつかんでいただきました。知的財産権とは、人の知的活動によって生み出されたもの(表現物、発明、デザイン、ブランドなど)の使用・利用等を独占できることが法律で定められている権利のことです(表「主な知的財産権」)。そして、著作権も知的財産権の中の一つです。

【表】主な知的財産権

| 権利種類 | 登録要否 | 存続期間 |

|---|---|---|

|

著作権

(創作物を独占的に利用できる権利)

|

不要 | 著作者の死後70年 |

|

特許権

(発明を独占的に実施できる権利)

|

要 | 出願日から20年 |

|

意匠権

(物品の形状・模様のデザインを独占的に使用できる権利)

|

要 | 出願日から25年 |

|

商標権

(商品やサービスのマークを独占的に使用できる権利)

|

要 |

登録日から10年

(更新可)

|

次に、以下のような著作権の内容や特徴について、具体例を挙げながら解説しました。

・著作権の行使方法

差止請求権と損害賠償請求権

・著作権侵害といえるには「依拠性」が必要

作品が「偶然似てしまった」場合は、著作権侵害にならない。

・著作権の発生時期と帰属

著作権は作品を創作した時点で生じる(登録はいらない。)。

・著作権の譲渡または利用許諾

デザイナーに作品の製作を依頼したとき、作品の著作権はまずデザイナーに帰属する。したがって、デザイナーと契約を交わすときは、作品の「製作委託契約」に加えて、「著作権譲渡(または利用許諾)契約」が必要になる。

・「著作物」とは

①著作権の対象は、具体的な表現物

→アイデアや「画風」などは対象外。

②著作権が生じる「著作物」といえるには、創作性(思想又は感情を創作的に表現したものであること)が必要。

→「取扱説明書」は著作物といえるのか?

・著作者人格権(同一性保持権など)について

著作者人格権とは、著作者の作品に対する「思い入れ」に対する権利のこと。同一性保持権はその中の一つで、著作者は、その作品を「他人に無断で改変されない」権利を持つ。この権利は他人に譲渡できない。

→デザイナーとの契約の際には、「同一性保持権」に関する取り決めも重要。

2.ビジネスにおける著作権注意点

2.1 想定事例

上記の基礎知識を踏まえた上で、次に、ビジネスにおける著作権に関する注意点について、具体的な想定事例を挙げて、参加者の皆さんにも考えていただきながら解説しました。

【事例】

・ Yahooニュース記事の一部を無断で動画に貼り付けたケース

・ 街中で撮影した動画の中に、商店街で流れていたBGMが意図せず録音されてしまったケース

・ 街中で撮影した動画の中に、商店街を行き交う一般人の顔がはっきりと映り込んだケース

2.2解答編

原則として、誰かの作品を利用したいときは、その著作権者から「許諾」を得なければなりません。しかし、実際問題として、許諾を得るのが困難だったり煩雑であったりする場面も少なくありません。そこで著作権法は、他人の著作物を、その著作権者の許諾なく利用できる場合を定めています。そのうちの「引用」と「写り込み」について解説しました。

・ Yahooニュース記事の一部貼り付け:

貼り付けた記事が著作権法上の「引用」といえる場合は、許諾は不要です。「引用」といえるには、以下の要件を満たす必要があります。

・明瞭区分性

・主従関係(引用部分が付従部分であること)

・「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」であること

・引用元を明らかにすること

・(公正な慣行に合致すること)

・ 商店街BGMの自然録音:

「軽微」で「正当な範囲内」の写り込みであれば、許諾は不要です。

・一般人の写り込み:

著作権の問題ではないのですが、すべての人には「みだりに自分の顔や姿を撮影・公開されない権利(肖像権)」があります。「みだりに」とは、「我慢できる限界を超えて」という意味です。従来は、公共の場での撮影による人物の写り込みは、基本的には肖像権侵害にならないと考えられてきました。

しかし近年は、スマートフォンで誰でも簡単に他人の写り込んだ映像を撮影することができ、そしてこれをSNSや動画配信サービスを用いて瞬時に全世界へと発信でき、さらには受信者側も、時や場所を選ばずにいつでも容易にこれらの映像を受信・閲覧できる時代となりました。こうなると、写り込んでしまった人たちの「我慢できる限界」は、一昔前とは大きく変わってきているかもしれません。したがって、今後は、公共の場で撮影した映像であっても、念のため、写り込んだ人の許諾を得られる場合は極力許諾を得るようにするとか、許諾が無理なのであれば顔にぼかし処理をするなどした方が安心といえます。

3.生成AIコンテンツの利用上の注意

生成AIは文章、画像、動画など、様々なものを生成することができ、現在、ビジネスの場で活発に活用されています。このようなAI生成物を業務で活用する上での、著作権の観点から留意すべき点を解説しました。

・ AI生成物は、生成AIの製作者の許諾なく自由に利用できるか?(AI生成物の著作物性の問題)

AIには「思想」や「感情」がないので、AI生成物は「思想または感情を創作的に表現したもの」に該当しない、すなわち著作権が生じないというのが、現在の一般的な見解です。

もっとも、AI生成物には著作権が生じないとしても、生成AIを利用する際に皆さんは必ずその「利用規約」に同意しているはずです。したがって、この「利用規約」に違反しないように注意する必要があります。例えば、よくあるのは、「無料版による生成物については商用利用を禁じる」などの、商用利用を制限する規約です。

・ AI生成物は、その学習に使われた作品の著作権を侵害する場合があるか?(AI生成物の依拠性の問題)

例えば、ある生成AIが、その学習に使われた作品と酷似したものを生成した場合、その生成物は学習に使われた作品の著作権を侵害していることになるのでしょうか。

生成AIは、学習時に各種データの特徴を抽出し、これをパラメータとして取り込み、これを用いて生成物を出力しています。つまり、学習データそのものを記憶して再利用しているわけではないのです。これは、人間が過去の名作に触れてその技法や作風を吸収し、自分なりの表現に活かしていくプロセスに似ています。このような仕組みに基づいて考えるのであれば、理論的には、AI生成物は特定の作品には依拠していないのでその著作権を侵害することはない、ともいえそうです。

ただし、裁判例の蓄積が乏しい現時点においては、「AI生成物は著作権を侵害しない」と断定するのはリスクがあります。AI生成物の利用について過度に委縮する必要はないものの、もし他者から著作権侵害の主張をされた場合には、専門家の意見を仰ぎつつ慎重な対応をするべきでしょう。

4.まとめ

本セミナーでは、著作権の基礎知識とそれを踏まえた作品等の製作委託契約上の留意点、他人の表現物を利用する際の注意点および生成AIによる生成物の利用上の留意点等について解説しました。

現代は、生成AIやネットワーク技術の発達によって、多くの企業が容易に画像や動画などの表現物を作成し、SNS等を用いてPR活動を行うようになっています。しかし、このことは同時に、著作権についての正しい理解が、企業の規模の大小を問わず必須のものになってきている、ということでもあります。

知らずに他者の著作物を使用してしまいトラブルになるといったことは、今や我々にとって身近な問題です。今回のセミナーを通し、適切にSNSや生成AIを運用していく知識を身につけることで、リスクを減らし企業の信頼性を守ることに繋げていただければ幸いです。

特定非営利活動法人「著作権推進会議」理事・行政書士

保田 学 氏

略歴:

● 東京都立大学法学部卒業

● 桐蔭横浜大学法科大学院卒業

● 平成23年(2011年) 行政書士登録(東京都)

● NPO著作権推進会議理事・行政書士

● 専門分野:著作権契約支援業務等

講師歴:

● NPO法人著作権推進会議主催セミナー「フリーランス・クリエイターのための契約基礎知識」

● 東京都行政書士会八王子支部研修「行政書士が知っておくべき『著作権』の知識」

● NPO法人AKITEN主催セミナー「クリエイターが知っておきたい契約書と著作権のハナシ」

今後もオープンイノベーションフィールド多摩 八王子館では多摩地域の中小企業の皆様にとって有益な情報を届けてまいりますので、足をお運びください。